Лютеранская церковь Святого Михаила — один из ярчайших символов культурного и религиозного многообразия Москвы XVII–XX веков. Расположенная в исторической Немецкой слободе, она была не просто местом богослужений, но духовным, образовательным и социальным центром для тысяч европейцев, проживавших в российской столице. Её история отражает как взлёты терпимости и сотрудничества, так и трагедии политических репрессий и утраты культурного наследия. Хотя здание церкви было снесено в 1928 году, её память продолжает жить — в архивах, реликвиях и сердцах потомков прихожан.

От деревянной кирхи до каменного храма

Истоки церкви Святого Михаила уходят в середину XVI века. После Ливонской войны (1558–1583) в Москву попало около трёх тысяч пленных из Прибалтики и Германии, многие из которых исповедовали лютеранство. Уже в 1558 году в их среде появился первый пастор — Тиман Бракель. Первоначально община молилась в частных домах, но уже в 1575–1576 годах в Старой Немецкой слободе была построена первая деревянная церковь. Однако в 1580 году, по приказу Ивана Грозного, она была разрушена — царь обвинил лифляндцев в измене после того, как датский принц Магнус перешёл на сторону польского короля Стефана Батория.

Восстановление общины началось при Борисе Годунове. В 1601 году в Старой Немецкой слободе вновь возникла деревянная церковь, где в 1602 году был похоронен датский принц Иоганн — жених царевны Ксении Годуновой. Эта церковь сгорела в 1611 году во время польско-литовской оккупации Москвы. В последующие десятилетия лютеране сталкивались с чередой запретов и разрешений: при Михаиле Фёдоровиче церкви в Китай-городе были разрушены из-за провала династического брака между датским принцем и царской дочерью. Тем не менее, община сохранялась, включая не только немцев, но и англичан, шотландцев, голландцев и других протестантов.

Перелом наступил в конце XVII века. В 1684–1685 годах, при поддержке городского совета Гамбурга, была построена первая каменная лютеранская церковь в Новой Немецкой слободе — знак нового отношения к иноземцам при дворе Петра I. Это здание стало основой будущего храма Святого Михаила.

Расцвет в XVIII–XIX веках

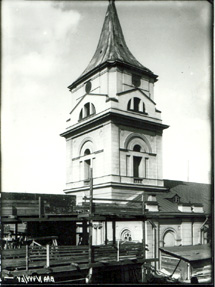

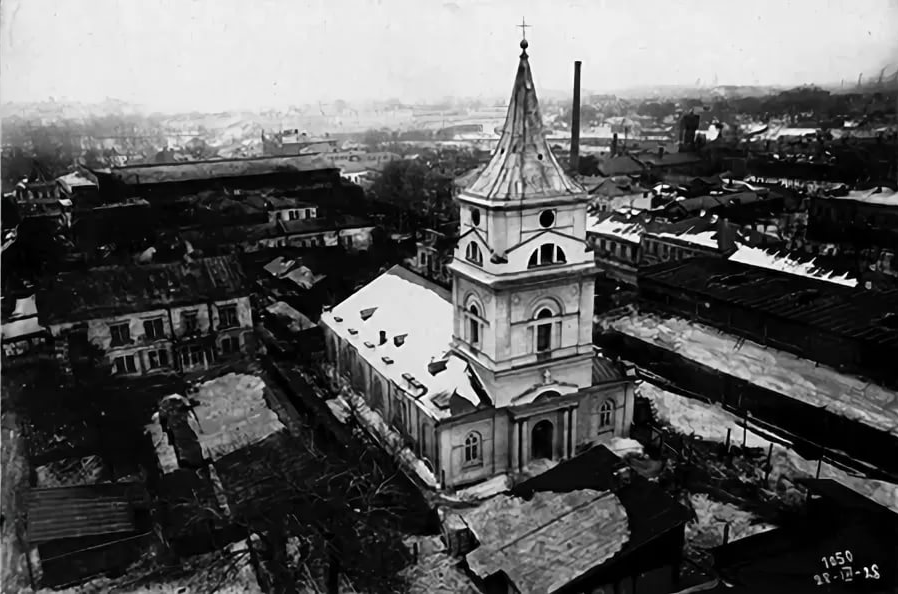

В XVIII веке церковь пережила три крупных пожара (1729, 1737, 1748), но каждый раз восстанавливалась. Решающий этап в её истории наступил в 1764 году, когда прихожанка Маргарита Гржибовская пожертвовала землю под новое строительство. В декабре того же года состоялось освящение обновлённого храма. Он оставался однонефным, но получил новый орган за 1400 рублей — значительную сумму для того времени. Колокольни по-прежнему не было: в Москве долгое время запрещали «иноземный» колокольный звон. Лишь в 1803 году, уже при Александре I, была построена колокольня — массивное, несколько громоздкое сооружение, ставшее узнаваемой деталью городского пейзажа.

Церковь не пострадала в 1812 году, хотя многие дома прихожан и здания школы сгорели. В послепожарные годы община активно участвовала в социальной жизни Москвы: при церкви действовали школа, лазарет, богадельня и приют для сирот. Представители общины — такие как семья Розенштраухов — были видными благотворителями и общественными деятелями. В XIX веке приход входил в состав Попечительства о бедных евангелического исповедания и других благотворительных организаций.

XX век: закат и трагическая утрата

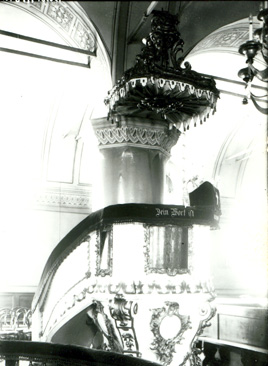

К началу XX века община насчитывала около 4500 человек — в основном немцев, но также финнов, шведов, датчан и прибалтов. Церковный комплекс занимал более двух гектаров и включал реальное училище, часовню, сады и обширную библиотеку (более 3500 томов). В интерьере храма находились серебряные чаши, паникадила с гербом 1685 года, изразцовая печь, старинные сундуки и картины с изображениями Лютера и пасторов.

Однако Первая мировая война и революция 1917 года изменили всё. Антинемецкие настроения привели к погромам 1915 года, а после прихода к власти большевиков началась систематическая борьба с религией. Роковым для церкви стал её сосед — Центральный аэродинамический институт (ЦАГИ), основанный в 1918 году. Уже в 1925 году институт начал требовать передачи церковной территории под расширение. В январе 1928 года Моссовет постановил закрыть храм, мотивируя это «угрозой шпионажа и диверсий» из-за прохода верующих через территорию ЦАГИ.

Прихожане отчаянно сопротивлялись. Были собраны сотни подписей, отправлены письма во ВЦИК. Епископ Теофил Мейер подчеркивал: «Михайловская церковь — старейший лютеранский храм в государстве… её закрытие станет нравственным ударом для всех немцев-лютеран СССР». Но 7 мая 1928 года Президиум ВЦИК передал здание ЦАГИ. Вскоре церковь была снесена.

При сносе на глубине до 8 метров были обнаружены археологические находки и церковные ценности. Часть из них — 6 паникадил XVII века, изразцовая печь, знамя рода Брюсов, кованая дверь — поступила в музей. Из храма вывезли 127 упаковок архивных документов. Прихожане перебрались в здание бывшей Реформатской церкви, но к 1937 году, в разгар репрессий, в СССР не осталось ни одного лютеранского пастора, и старейшая община прекратила существование.

Сохранённые реликвии: голос из прошлого

Несмотря на утрату здания, важнейшие реликвии церкви сохранились и сегодня служат мостом между эпохами.

Алтарь 1764 года в стиле барокко — с витыми колоннами, статуями ангелов и картинами «Вознесение Господне» и «Тайная вечеря» — был передан в Донской монастырь, а позже — в Кафедральный собор святых Петра и Павла в Москве. Сегодня он планируется к установке в мемориальной капелле в память о церкви Святого Михаила.

Орган Вильгельма Зауэра (1898 г.), один из лучших романтических органов России, после закрытия храма оказался в Первом Московском крематории. В 1999 году его передали лютеранской общине, а в 2005 году — после реставрации — установили в соборе Петра и Павла. Сегодня он звучит на богослужениях и концертах.

Алтарная Библия 1665 года, подаренная церкви в 1833 году, чудом сохранилась. После закрытия храма она хранилась в сарае, затем — в семье пробста Эриха Шахта. В 1993 году Библия была вывезена в Германию, а в 1998 году — торжественно возвращена в Москву. Сегодня она используется в особо торжественных богослужениях.

Память и наследие

Хотя физически церковь Святого Михаила исчезла с карты Москвы, её наследие живёт. Улица Радио, 17 — место, где она стояла, — остаётся точкой памяти. Новокирочный переулок получил своё название именно от «новой кирхи» — так в народе называли церковь Святого Михаила.

Сегодня Евангелическо-лютеранская община святых Петра и Павла в Москве бережно хранит память о Михайловской церкви. На её сайте и в публикациях подробно рассказывается об истории, персоналиях и реликвиях. Среди прихожан — потомки тех, кто молился в стенах древней кирхи.

Церковь Святого Михаила — это не только история одного храма. Это история толерантности и многонациональности Москвы, история взаимодействия культур, веры и науки, а также напоминание о ценности сохранения культурного наследия. Её утрата — урок для будущих поколений: памятники архитектуры и духовной жизни нельзя заменить, их нужно беречь.

Cтоит помнить: даже утраченные памятники заслуживают внимания. Фотографируя сохранившиеся реликвии, изучая архивы, рассказывая об истории — мы участвуем в воссоздании культурной памяти.

Церковь Святого Михаила больше не стоит на улице Радио, но её дух продолжает жить — в органной музыке, в старинной Библии, в алтаре, обращённом к небу.